Intervista a Giorgio Marconi e a Roberta Cerini

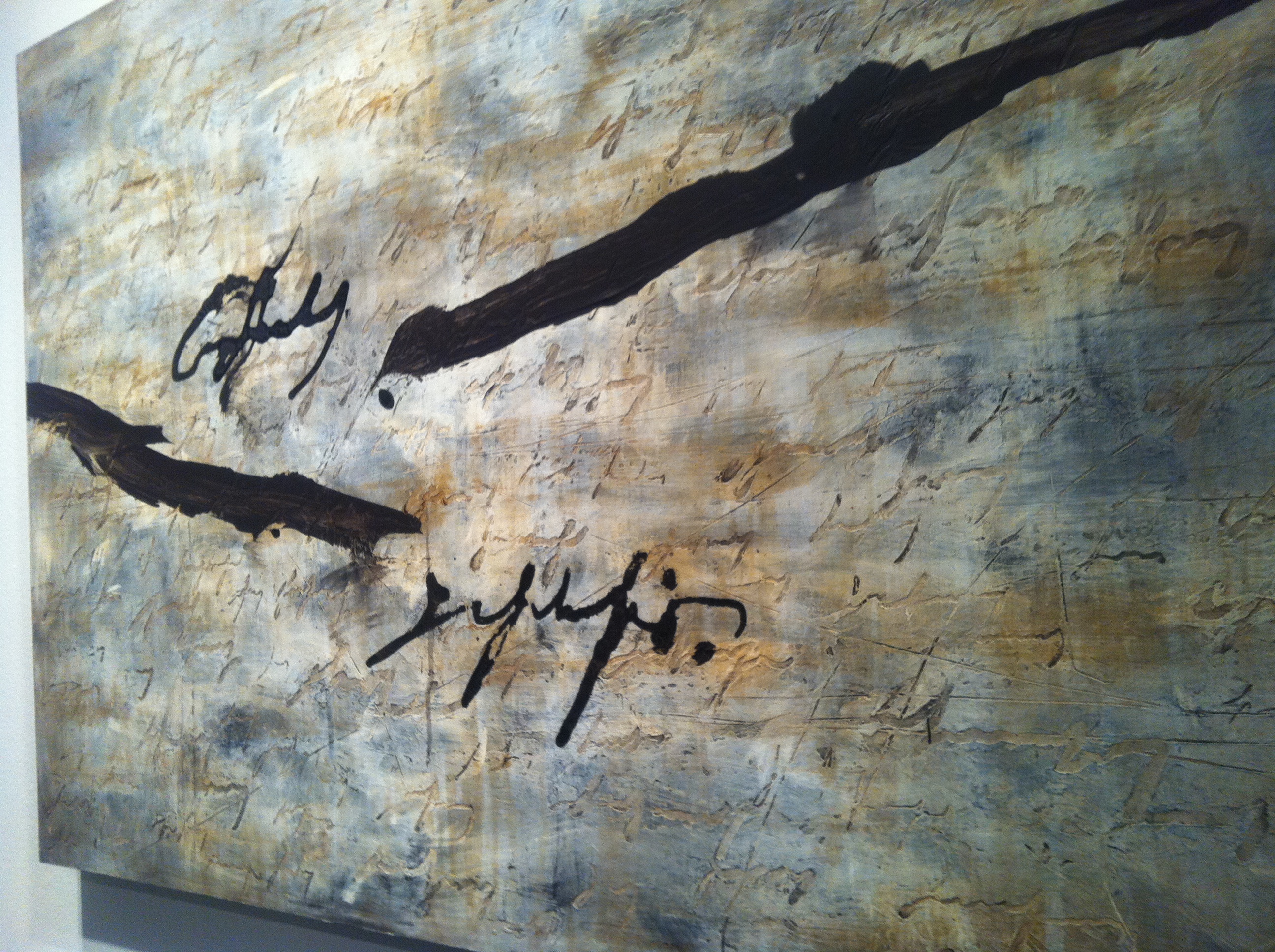

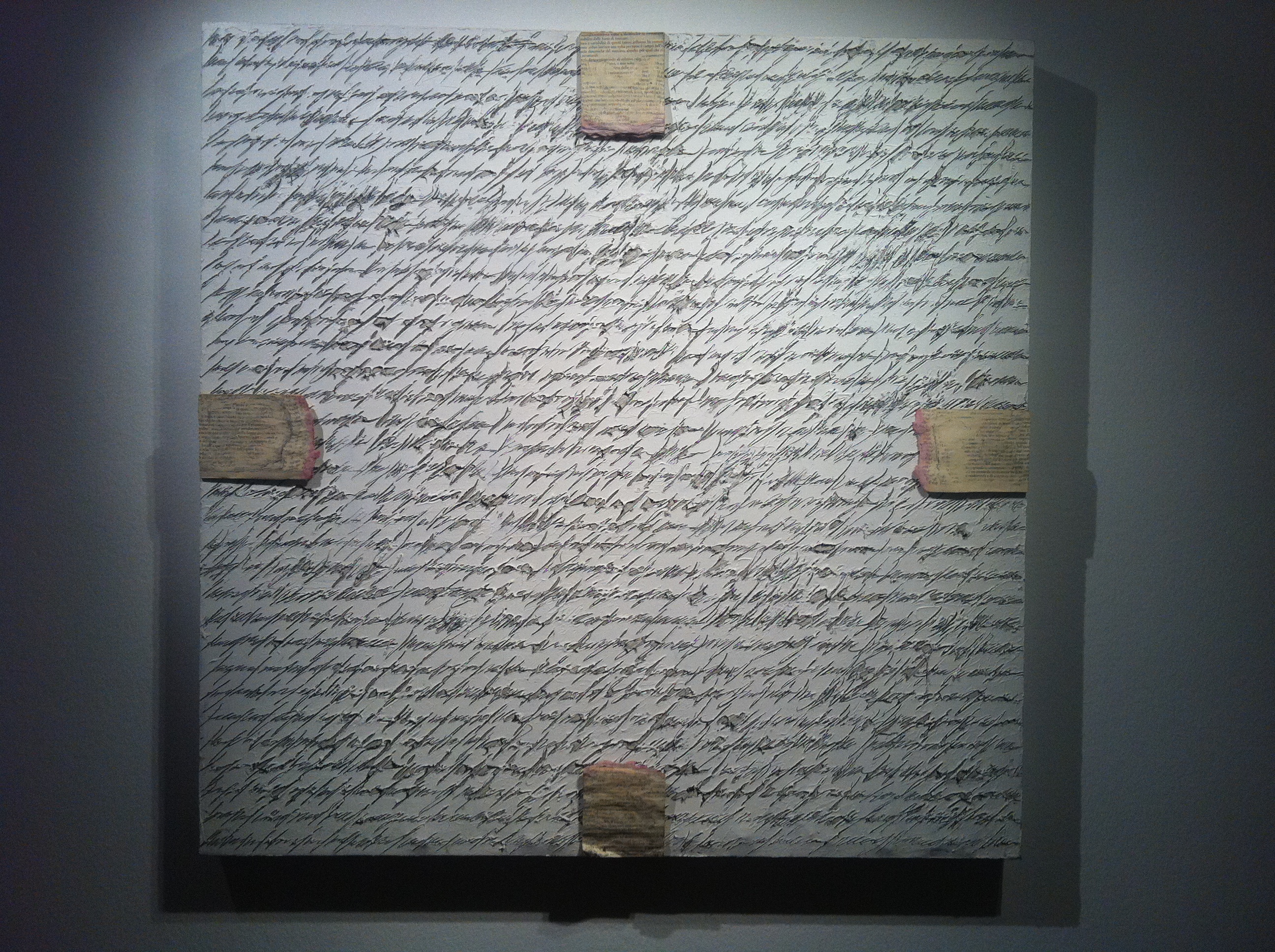

A dieci anni dalla scomparsa dell’artista, la Fondazione Marconi allestisce la mostra “Enrico Baj. Segni e disegni”. Con questa esposizione, Giorgio Marconi e la sua fondazione intendono ricordarlo con una mostra di suoi disegni – tra i quali figurano alcuni inediti – ed esponendo un repertorio pressoché unico e diverso dagli altri, che consente di approfondire la conoscenza dell’artista milanese al di là della sua opera “maggiore”.

Abbiamo posto alcune domande a Giorgio Marconi e a Roberta Cerini, moglie di Baj, per poter conoscere più da vicino – grazie alla testimonianza di chi bene lo conosceva – un uomo che ha lasciato un vuoto difficilmente colmabile nel panorama dell’arte contemporanea italiana.

Intervista a Giorgio Marconi

La scorsa estate sono stata a Palazzo Reale per vedere “I funerali dell’Anarchico Pinelli”. Devo dire, da amante del surreale nell’arte, di essere stata invece inaspettatamente molto colpita ed emozionata dal senso fortemente realista dell’opera, in barba alle influenze surrealiste e dadaiste di Baj. Cosa pensa della capacità dell’artista di conciliare questi due aspetti?

Penso che tu abbia ragione. Lui è riuscito a rendere i personaggi visibili, e i loro visi leggibili, soprattutto quelli dei poliziotti e quello di Pinelli che cade con la bocca aperta come in un urlo. Nell’opera ogni personaggio ha una sua qualificazione, uno che ha una divisa ha una sua meccanicità. E’ un quadro veramente figurativo, ma non è fatto solamente per raccontare, ma per stimolare la fantasia. Questo quadro è nato grazie alla conoscenza e alla memoria visiva di Baj, e quindi c’è un’atmosfera drammatica. È un quadro epico. Finalmente è stato esposto dove doveva essere esposto inizialmente, ma dopo 40 anni. Prima ha girato il mondo, Olanda, Belgio, Europa, America. Credo che l’opera finirà al Castello Sforzesco. Io non voglio regalarla al Comune, anzi, la voglio regalare ma con una clausola, ovvero che ogni tanto possa girare come ha già fatto, perché penso che sia un’importante opera di comunicazione, e può essere anche utile come forma di promozione per l’arte italiana.

Com’era l’uomo Enrico Baj?

Era socievole e sociale, voleva parlare con la gente. Era anarchico e antigovernativo, perché vedeva che in tanti anni il governo non aveva fatto niente. A volte votava e a volte no. Era uno che se poteva aiutava la gente. Ha aiutato persone anche economicamente. Lui rispettava l’uomo e la gente, e criticava quello che era orpello, che era in più. Era un uomo di cultura, scriveva, ha scritto diversi libri, lui era un intellettuale puro. Noi eravamo amici, tra tutti gli artisti che ho avuto sicuramente l’amico. Con lui ho fatto diversi viaggi, ricordo quando siamo andati a San Francisco, dopo un viaggio di venti ore il tassista voleva sbatterci giù perché sembrava litigassimo. Io sono una persona curiosa e chiedevo sempre a tutti gli artisti perché dipingessero. Quello che interessava a Baj era criticare. Analizzare, e cercare di sconfiggere tutte le superficialità. Enrico diceva: “Contro l’inumana linea retta del costruttore e del pianificatore lottai tutta la vita con alterne fortune”… Tutta la sua arte si basa sulla continua critica alla disumanità, al fatto di non accorgersi di non dover correre dietro al denaro ma più al sociale. Io leggevo in lui la volontà di essere utile. Lui era uno sanguigno e un intellettuale.

Leggendo gli “Scritti sull’Arte” di Baj, qualche tempo fa, ero piuttosto colpita dal suo discorso sulla mercificazione dell’arte e su Warhol in particolare. Ora, siccome ho sempre avuto la sensazione che il Warhol italiano, ovvero Schifano, non fosse certamente da meno, mi incuriosiva immaginare quale potesse essere il rapporto tra Baj e Schifano…

Due geni.. purtroppo però, uno dei due, per stupidaggine, per indole si è distrutto. Perché Schifano era dotatissimo dalla natura, ma credeva che con la droga sarebbe riuscito ad arrivare ancora più in là. Era talmente bravo che riusciva a fare delle cose che sono incredibili. Però io un altro Schifano – quando è finito il periodo di sette anni del nostro sodalizio – non lo avrei più voluto. Ne avrei avuto paura. Perchè mi ha distrutto, io avevo tanti artisti e non potevo dedicarmi a una persona sola. Lui invece aveva bisogno di una balia. Quelle poche volte che l’ho visto dopo gli anni Settanta mi insultava sempre. Mi diceva: “Tu mi hai ucciso, perché se fossimo restati assieme io non sarei finito così, perché ti davo ascolto, e invece guarda come sono conciato…”

E invece il rapporto tra Schifano e Baj?

Niente… Baj stimava Schifano. Ma non gli interessava, per lui Schifano agiva in un mondo totalmente illogico. Schifano amava tutti ma non amava nessuno.

Lei però ha un ricordo molto intenso e vivo di Schifano…

… a questo punto Marconi mi dice: ”Vuol venire con me un momento?”, e visibilmente emozionato mi porta in una delle stanze della Fondazione. In fondo in un angolo vedo un quadretto con una foto, in alto a sinistra c’è Schifano. Marconi lo indica e mi dice “Questo è Schifano, questo è un quadro che io ho, guarda qua… era matto da legare.

Intervista a Roberta Cerini

Alla Fondazione Marconi è esposta questa grandissima tela a carboncino, “La Famiglia Baj”… Sembra sottolineare l’importanza che la propria famiglia ha anche per l’Artista, il che è una cosa decisamente rara. Qual era il vostro rapporto con l’Enrico Baj artista?

Non credo che in famiglia cambi molto. A parte il fatto che non conoscendo altri rapporti familiari se non quelli con un artista, non so se ci siano delle differenze. Comunque è stato un rapporto normalissimo, genitori e figli, anche con i nostri piccoli scontri naturalmente. Devo però dire una cosa, e credo che questo gli venisse proprio dalla sua educazione borghese: lui aveva molto il senso della famiglia. Il senso proprio dell’istituzione familiare, della solidità della famiglia. Questo sicuramente. Purtroppo, oggi il valore della famiglia è un po’ andato perduto. Il fatto che la famiglia conti, che si costruisce e che si mantiene unita. Oggi è molto diverso, mi sembra che non si facciano granché sforzi in questo senso.

Lei ora cura l’archivio di suo marito. Leggevo però che raccontava di averlo aiutato, ad esempio, a realizzare l’opera del funerale dell’anarchico Pinelli. Veniva spesso coinvolta nella realizzazione delle sue opere?

Beh, ma guardi che il quadro era molto grande… lo abbiamo aiutato tutti. Chi passava di lì, attaccava il suo pezzettino. E qualche volta qualche manovalanza di incollaggio l’abbiamo fatta, ma niente di creativo, anche perché io ne sono proprio la negazione. Ancora adesso se i miei nipoti mi chiedono di fare un disegno viene fuori un disegno come quello dei bambini delle elementari. Non ho mai capito come lui riuscisse… mi è sempre rimasto questo senso di mistero di come lui tac- tac- tac, in quattro e quattro otto mettesse in piedi una cosa fantastica. Quindi, pura manovalanza. Al massimo mi chiedeva “ti sembra che questo colore vada meglio di quest’altro?” ma mai più di così.

Baj amava le muse. Lei è mai stata una musa, per suo marito?

Ah beh questo bisognava chiederlo a lui, io non lo so. Potrebbe essere… mah, sa, le muse inquietanti magari… (ride). È difficile dirlo, chiaramente poi vivendo vicino ad una persona per forza di cose in qualche modo si esercita un qualche tipo di influenza. Ma da lì ad essere una musa ispiratrice… Poi non lo so se Baj avesse delle muse ispiratrici, o se l’ispirazione fosse dentro di lui. Forse lo ispiravano di più i materiali, gli avvenimenti che le persone. Molto spesso era proprio dalle cose che aveva davanti che gli veniva l’idea, magari aveva lì una frangia o un fiocco in un certo modo… La cosa era ambivalente, cioè lui sceglieva i materiali ma poi erano i materiali stessi a suggerirgli le idee. Era una persona che amava fare, quindi lui faceva e bisognava sempre essere pronti a fare. Lui era uno che diceva una cosa e la faceva immediatamente, e devo dire che su questo io sono molto simile a lui.

A questo punto, non posso che chiederlo anche a lei…com’era l’uomo Enrico Baj?

Era un uomo molto attivo, uno che non stava mai fermo. Ecco, questa era la sua caratteristica principale secondo me. Poi parlava di futurismo statico, di contemplazione… ma in realtà lui era uno che se non era in movimento fisico era in movimento mentale. Era sempre lì che pensava anche quando non lavorava. E poi, soprattutto, era un uomo molto libero. Questo era l’altro suo aspetto più notevole, quello di essere libero da tutto, di non essersi mai fatto condizionare da niente. Ha sempre deciso lui quello che voleva essere e che voleva fare. Non si è mai fatto condizionare dall’ambiente, dal mercato e da tutte quelle cose che a volte condizionano la vita di un artista. Le sue scelte sono sempre state liberissime, su questo non ho dubbi.